文部科学省は、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」を立ち上げ、2024年7月より具体的な検討を進めてきました。2024年12月26日に改訂版ガイドラインが公表されました。新ガイドラインで示された生成AIの基本的な概念と活用の方向性、学校現場での具体的な留意事項や実践例などをご紹介します。

目次

学校現場における生成系AIとは

本ガイドライン上において、基本的な生成系AIの仕組みが説明されていますが、学校現場における生成系AIについて述べられています。

- 一般向けの汎用的なサービスが、教育現場でも利用可能

- 1人1台端末の標準仕様であるブラウザや学習支援ソフトウェア・普段検索する検索エンジン等に組み込まれる

また、予想されるリスクを軽減する技術が進展する一方、誤った出力(ハルシネーション)の完全な防止は困難とされてるほか、学習過程・出力過程の信頼性・透明性への懸念、大量のデータに潜む偏見や差別等のバイアスをそのまま再生成する、危険性の指摘があります。

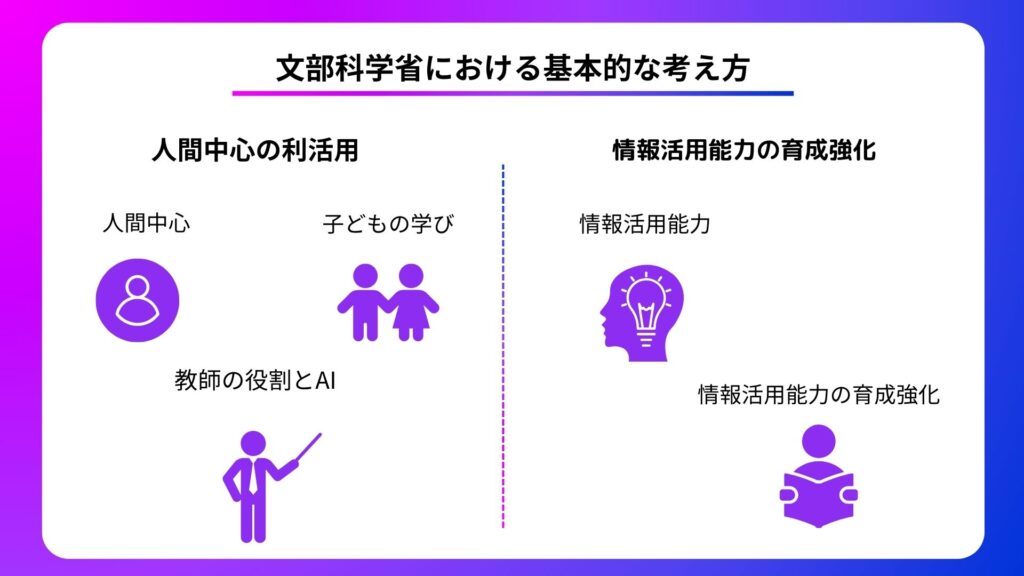

文部科学省における基本的な考え方

【学校現場における人間中心の利活用】

- 生成AI=人間の能力を補助・拡張・可能性を広げる有用な道具になり得るもの

- 出力を「参考の一つ」として、最後は人間が判断し、生成AIの出力結果を踏まえた成果物に自ら責任を持つ

- AIの利活用を目的とせず、学習指導要領が定める資質・能力の育成への貢献度や教育活動の目的達成における効果を慎重に検討

- 教員が学びの専門職として、AIの仕組みを理解した一定のAIリテラシーを身に付ける。

【生成AIの存在を踏まえた情報活用能力の育成強化】

- 情報活用能力を学習の基盤とし情報を主体的に捉え活用できるようにすること

- 各学校において、教科横断的な視点からの教育課程の編成を通じて指導の中で情報活用能力を育成する

- 生成AIの仕組みの理解、学びに生かしていく視点、近い将来生成AIを使いこなすための力を各教科等において意識的に育てる

- 生成AIが社会生活に組み込まれていくことを念頭に、発達の段階等を踏まえつつ、情報モラルを含む情報活用能力の育成を充実させる

- 仕組の理解と学びに生かす視点と能力を、発達の段階を踏まえ各教科において意識的に育てる姿勢が重要

⠀学校現場において押さえるべきポイント

本ガイドラインには、教職員に公務と児童生徒の学習活動の2つの観点から、具体的な利活用例とその際のポイントが記載されています。

【教職員の校務での生成AI利活用ーポイント】

【教職員の校務での生成AI利活用例】

児童生徒の指導に関わる業務への支援

| 場面 | 具体例 |

|---|---|

| 授業準備 | ・授業で取り扱う教材や確認テスト問題のたたき台を作成する ・児童生徒による授業の感想の集約を行う ・授業での発問に対する回答のシミュレーション相手として活用する ・授業で使用したワークシートや振り返りの内容を基にテスト問題のたたき台を作成する ・校外学習の実施行程作成のたたき台を作成する |

| 部活動 | ・過去の部活動の練習メニュー一覧を読み込ませ、毎日の練習メニュー案を作成する |

| 生徒指導 | ・児童生徒等の生活実態の調査のためのアンケート案を作成する |

学校の運営にかかわる業務への支援

| 場面 | 具体例 |

|---|---|

| 教務管理 | ・時間割・授業時数案を作成する |

| 学校からの情報発信 | ・各種お便り(学年・学級だより、給食だより、保健だより等)・通知文・案内文のたたき台を作成する ・学校行事に関するHP掲載文や報告記事のたたき台を作成する |

| 校内研修 | ・校内研修の資料のたたき台を作成する ・研修や講演会の録画を読み込ませ、要約・議事録案を作成する |

外部対応への支援

| 場面 | 具体例 |

|---|---|

| 日程調整 | ・保護者会・授業参観・保護者面談等の日程調整二活用 |

| 挨拶文等 | ・外部向け講演会の挨拶文のたたき台を作成する |

【児童生徒の学習活動での生成AI利活用ーポイント】

【児童生徒の学習活動での生成AI利活用例】

| 場面 | 具体例 |

|---|---|

| 情報リテラシーと批判的思考の育成 | ・生成AIの誤りを教材として活用し、その性質と限界を理解する ・生成AIをめぐる社会的議論について主体的に考え、議論する過程でその素材として活用する ・グループ活動における議論の深化と多角的視点の獲得 |

| 言語学習支援 | ・英会話の練習 ・より自然な英語表現への改善 ・個別の興味に応じた単語・例文リストの作成 ・外国人児童生徒の日本語学習支援 |

| 学習プロセスの補助 | ・文章推敲のトレーニング ・教科書内容を児童生徒それぞれの進度に合わせて理解するために、解説やイメージの出力 ・学習理解の深化支援 |

| プログラミング学習 | ・アイディア実現のためのプログラム制作支援 ・プログラミング学習への活用 |

| 評価と能力開発 | ・AIを利活用した問題発見・課題解決能力を積極的に評価する観点からパフォーマンステストを行う |

生徒と教職員が生成AIを利活用する際のチェック項目・参考資料

本ガイドラインでは、各場面や主体に応じたチェック項目、生成AIパイロット校における先行取組事例、学校現場において利用可能な研修教材等が記載されています。どれも身近な取り組みから記載されているので、ぜひ春休み中に目を通して、新年度はできるところから取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

本ガイドライン:p.21-p.33

特集!生成AIに関する教員向け研修動画シリーズ:文部科学省

生成AIの利用に関するオンライン研修会:文部科学省

情報モラル教育ポータルサイト:文部科学省

生成AIはじめの一歩~生成AIの入門的な使い方と注意点~ | 安心・安全なインターネット利用ガイド | 総務省

プランプランのAIで子どもも自然にAIチャットを体験!

プランプランでは、自学ネタ相談AIロボを無料で公開しています。

月のチャット数は約10,000となっており、多くの子どもたちが生成AIとのチャットを体験しています。宿題などで身近な「自学」というトピックスから雑談、自由研究、おすすめの本まで幅広く対応しています。ぜひ試してみてくださいね。